このような症状でお悩みではありませんか?

- 骨折・疲労骨折

- 捻挫・打撲

- 野球肘・野球肩

- テニス肘

原因

スポーツ障害は【使い過ぎ症候群】とも呼ばれ、運動によって体の組織が十分に回復しなかったことで起こります。

だからこそ運動後は、使った筋肉をリラックスさせ、十分に休ませることが大切です。十分に休ませないと体も疲れが抜けないまま、また次のスポーツに入ることになり、体は多大なストレスを受けてしまうのです。

スポーツ障害になってしまったら、、、

もしあなたがスポーツ障害になってしまったら、まずは安静にしていることが重要です。

組織が変形している・骨折しているなどの物理的なダメージを負っている場合もあります。

痛みや違和感があったら、自己判断はせず、公的医療機関の整形外科に行きましょう!

スポーツ障害と判断されてしまってもそこから全く運動をしてはいけないというわけではありません。

障害を負った部分を使わない競技であればして良いことがあります。

予防法

スポーツ障害は、日々のケアや正しいトレーニングによって予防することが可能です。特に、ウォームアップやクールダウン、体の使い方の改善がポイントになります。

1. ウォームアップの徹底

- 目的:筋肉や関節を温め、可動域を広げることでケガを防ぐ。

- 方法:

- ダイナミックストレッチ(動きを伴うストレッチ)が効果的。

例:肩回し、股関節の開閉、腕振り運動

- 軽いジョギングやジャンプなどで心拍数を上げる。

2. クールダウンを忘れない

- 運動後は筋肉が収縮しているため、そのままにすると筋肉痛や硬化が起こりやすくなります。

- 静的ストレッチ(ゆっくりと筋肉を伸ばすストレッチ)を10〜15分行うと、血流促進と筋肉の回復に役立ちます。

3. 正しいフォームを身につける

- 間違った動作や無理なフォームでトレーニングを続けると、関節や筋肉に過度な負担がかかります。

- 専門のトレーナーにフォームを確認してもらい、修正が必要です。

4. 筋力トレーニングと柔軟性のバランス

- 筋力が弱いと関節や骨への負荷が増え、ケガにつながります。

- 一方で筋肉が硬すぎると柔軟性が低下し、関節の可動域が狭くなるため、しなやかな筋肉を保つことも重要です。

- 推奨するトレーニングメニュー:

- 体幹トレーニング:プランクやスクワットでコアを鍛える。

- ヨガやピラティス:柔軟性向上に効果的。

5. 適切な休息と栄養補給

- オーバートレーニングは疲労骨折や筋肉損傷の原因になります。

- 十分な睡眠(7〜8時間)は、疲労回復とケガの防止に不可欠です。

- タンパク質やビタミンC、マグネシウムを意識した食事で筋肉の修復を促進します。

6. サポーターやテーピングの活用

- 事前にサポーターやテーピングを使用することで、関節の安定性を保ち、無理な動きによるケガを防ぎます。

- スポーツごとに適したサポート方法を選びましょう。

7. 適切なシューズや装備の選択

- 自分に合わないシューズや古い運動靴は、足や膝、腰に負担をかけます。

- クッション性があり、運動に適した靴を選び、定期的に交換することをお勧めします。

8. オーバーユース(使いすぎ)の防止

- 同じ筋肉や関節を過度に使い続けると、疲労が蓄積しやすいです。

- 定期的に休息日を設け、交互に異なる部位を鍛えるトレーニング計画を立てましょう。

9. スポーツ障害予防に効果的な筋膜リリース

- 筋膜が硬くなると動作が制限され、ケガにつながることがあります。

- フォームローラーや施術による筋膜リリースで筋肉の柔軟性を保つことが、関節の負担を減らします。

10. 定期的なメンテナンス

- 定期的に整骨院やマッサージで体の状態をチェックし、異常があれば早めに対処することが重要です。

- 特に、軽い痛みを無視せず、すぐに専門家に相談しましょう。

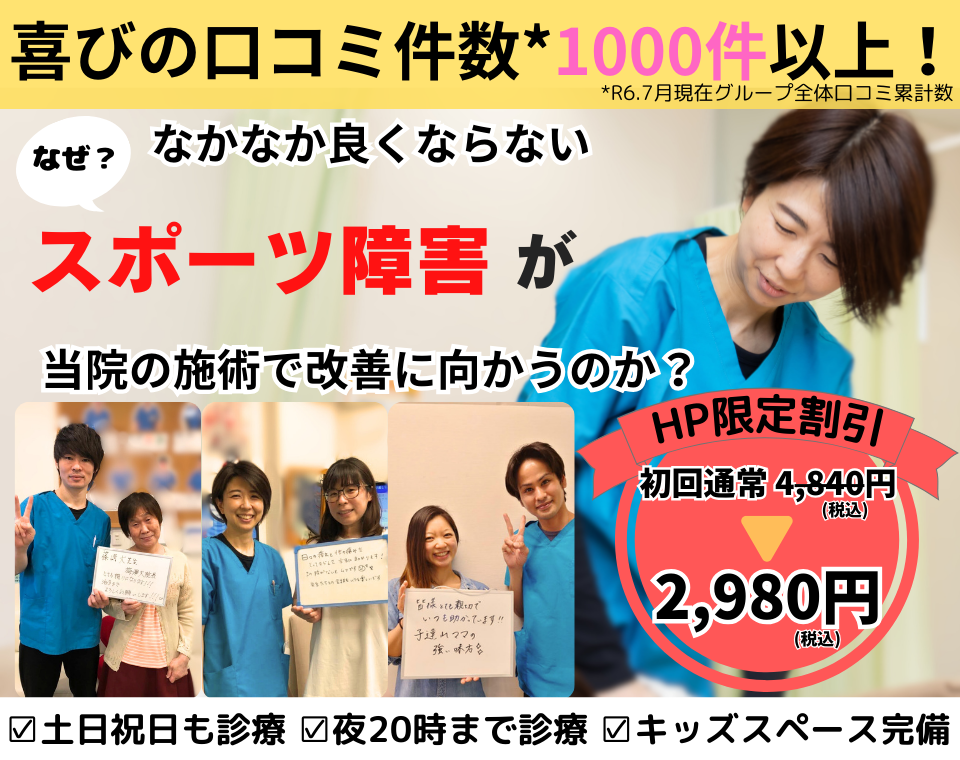

かなで整骨院での施術

かなで整骨院グループでは、患者様の状態を詳しく検査・確認した上で最適なプランを提供させていただきます。

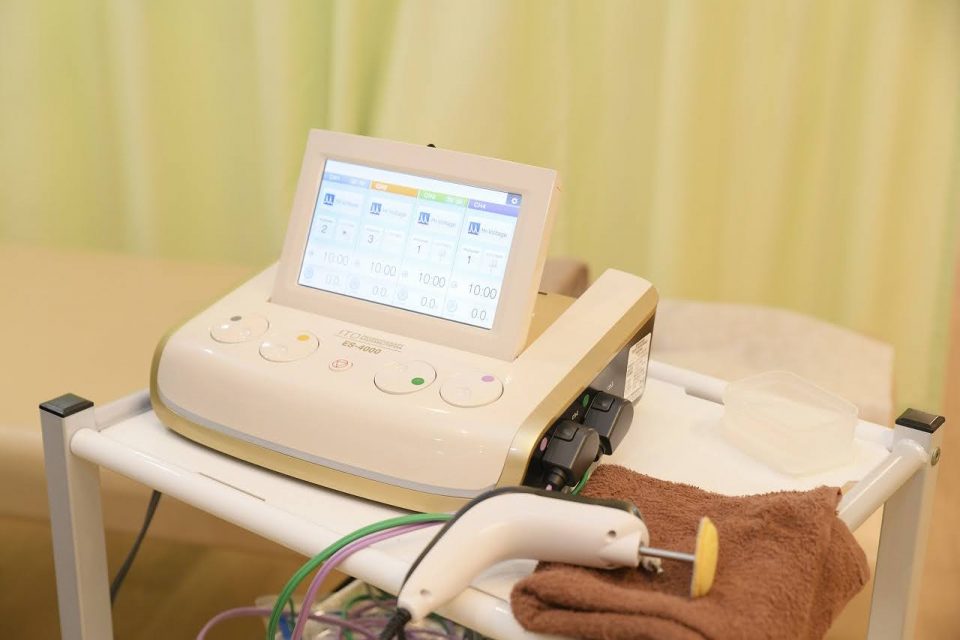

まず、ハイボルテージと呼ばれる器具で体に電気を流して痛みやシビレが出ている原因の場所を調べると同時に症状を軽減させます。

そしてコアマッスルセラピーと楽トレを行うことでアウターマッスルとインナーマッスルの両方をほぐしながら骨格や骨盤矯正を行います!

正しい骨格や骨盤を維持する筋肉がつくのでスポーツ障害の再発防止が期待できます!!

Q.どのくらいで良くなりますか?

A.個人差はありますが、痛みが軽減するのは1~数回で変化を感じられる方がほとんどです!

姿勢の根本改善では3ヶ月〜半年で姿勢の定着が目安となります!

Q.着替えはありますか?

A.ご希望の方にはハーフパンツの貸出をご用意しております!特にお着替えをご準備して頂く必要はございません!

Q.整体ってボキボキする痛いイメージがあるのですが

A.菊名かなで整骨院の姿勢矯正は痛みのない、バキバキしない矯正です!

お子様からご高齢の方まで、どなたでも安心してお受けいただけます!

営業時間

平日・祝日 9:30-12:30/15:00-19:30

土曜 9:30-17:00

日曜 9:30-18:00

定休日:木曜

お電話ありがとうございます、

菊名かなで整骨院でございます。